探討教育程度與政治效能感之間的關聯性

2016年川普當選美國總統,標誌著一場政治風格的轉變。他以「反建制」之姿進入白宮,直接挑戰既有政治菁英,引發美國政壇乃至全球政治生態的劇烈震盪。川普主打「讓美國再次偉大」的口號,喚起群眾對現狀的不滿與失落感,背後隱含的是菁英主義與民粹主義之間日益尖銳的對抗。

🔍政治參與真的是平等的嗎?

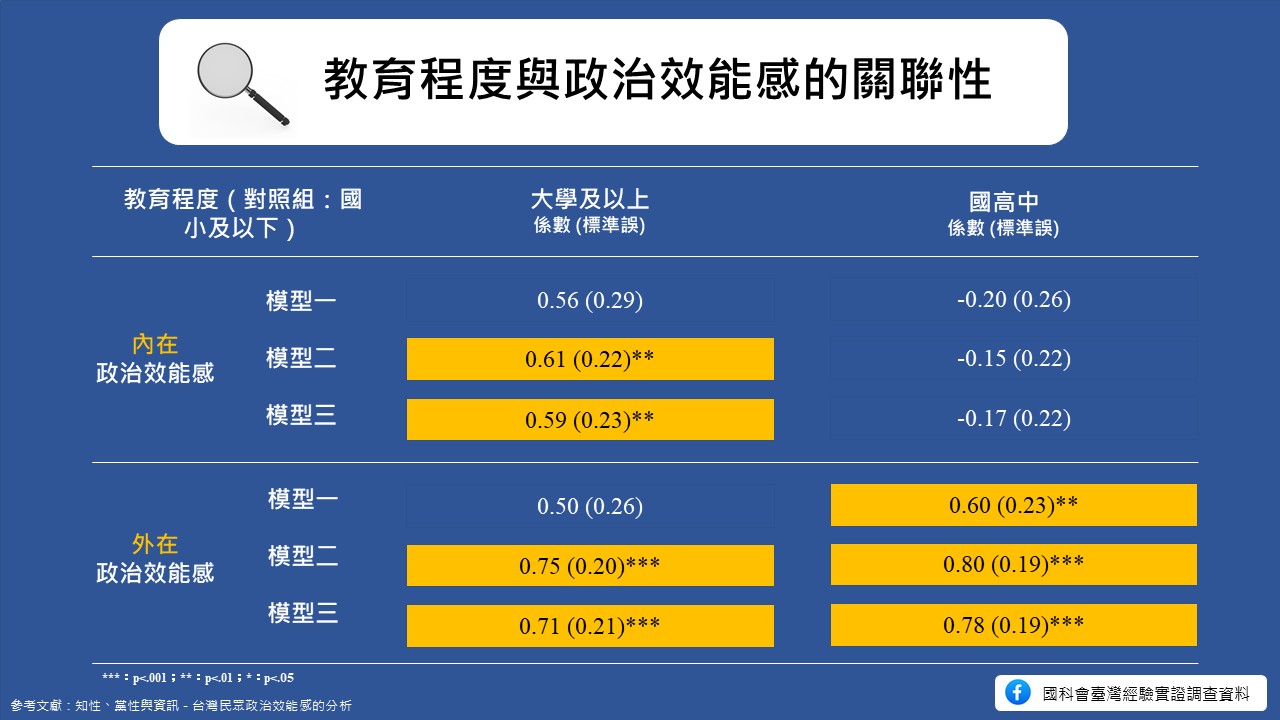

菁英主導與群眾動員之間的矛盾,並非川普時代才出現,也不限於美國。在許多民主社會中,「誰真正有能力參與政治?」這個問題始終存在。這樣的結構性張力,也同樣存在於其他民主社會。以台灣為例,國立政治大學政治學系教授陳陸輝與其研究生連偉廷,曾運用「台灣選舉與民主化調查研究」(Taiwan’s Election and Democratization Study, TEDS)探討教育程度與政治效能感之間的關聯性。

📈研究發現,無論是內在政治效能感(即民眾認為政府是否回應其需求),或外在政治效能感(即個人認為自己能否對政治產生影響),均與教育程度呈現顯著正相關。顯示教育程度越高的民眾,越傾向相信自己有能力參與政治,進而更可能積極投入選舉、倡議、請願等政治行動。

📚不過,這項研究以2004年的全國性資料為基礎,當時台灣的高等教育尚未如今日普遍。隨著近年臺灣高中與大學的廣泛設立,整體國民教育程度已有顯著提升,教育對政治參與的影響亦可能有所變化。若想掌握最新趨勢,可參考TEDS最新2024版資料庫,涵蓋立法委員、總統與地方選舉等多項指標。

🧠權利平等 ≠ 機會均等?

民主制度雖保障每個人投票與參與的權利,但實際上能夠善用這些權利的人,往往集中於具備較多教育資源、資訊能力與社會連結的群體。川普時代所激發的民粹浪潮,某種程度上反映了對這種不平等結構的反彈——但這波動能究竟打破了壟斷,還是轉化為另一種形式的動員?仍是值得觀察的重要課題。